,牛羊下山了/我们用烧自己的房子和身体,生起火来。”此时,对面的楼上隐隐有人哭泣。《诗经》中也有同样的诗句:鸡栖于埘,日之夕矣,羊牛下来。同一种吟唱,从三千年前的山间,像石头一样滚下来。

君子于役,不知其期。曷至哉?鸡栖于埘,日之夕矣,羊牛下来。君子于役,如之何勿思!

君子于役,不日不月。曷其有佸?鸡栖于桀,日之夕矣,羊牛下括。君子于役,苟无饥渴?(《国风·王风·君子于役》)

这位孤单的妻子,丈夫远在他方服役。白天忙碌,似乎还不觉得苦。到了傍晚,该忙的都忙完了,这时候,突然想起远方的爱人,不禁伤感。她看到鸡回到窠里,牛羊从山上下来,一切都在夕阳的残照下有了一种温暖而哀伤的色彩。她的痛苦,因为这种来自诗歌的质朴静美,而显得格外动人,却又不会扰乱人的心神。傅道彬先生在《晚唐钟声》一书中所说的“时间意义的悲凉与空间意义的温馨构成了中国文学中黄昏意象的象征意蕴。”从这首诗就已经开始了。

这道斜晖从那天起,就一直闪耀在中国的诗歌里。陶渊明将夕阳藏在《归园田居》:“暧暧远人村,依依墟里烟。”再往后,王维的《渭川田家》虽是隐士情怀,但“斜阳照墟落,穷巷牛羊归”这样的句子,透出淡然的神伤,又何尝不是脱胎于那位妻子的悲伤呢?而温庭筠的《望江南》:“梳洗罢,独倚望江楼。过尽千帆皆不是,斜阳脉脉水悠悠。肠断白蘋洲。”主人公仿佛是诗经中那位女子的转世一般,一样的夕阳,一样的思念。不过,“牛羊下来”改成了“千帆过尽”,思念便更是悠悠漫长,附着在浩荡的江水之上;以致有了些许的恨意。

清人许瑶光有诗专论《君子于役》云:“鸡栖于桀下牛羊,饥渴萦怀对斜阳。已启唐人闺怨句,最难消遣是黄昏”。为何“最难消遣是黄昏”,盖因黄昏是休憩、团圆之期,也因此是离人最伤心、最难度过的时候。李清照说,“守着窗儿,独自怎生得黑?”又道:“梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得!”语甚凄凉,意境与《君子于役》有相似之处,却已失去其中的宁静。

诗经据说是“乐而不淫,哀而不伤”的,任何情感都不过度,适可而止。古人认为这是中和之境。既是艺术的最佳水准,也是人生的最高境界。或者,这种中和之美之所以产生,并成为中国美学的一个基本范畴,正是因为中国历来将艺术和人生连在一起。人生要有艺术,艺术也不能独立于人生。因此,中和宁静之美是美的收敛,却反而能达到某种极致。“一切艺术的美,以至于人格的美,都趋向于玉的美:内部有光泽,但是含蓄的光采,这种光彩是极绚烂又极平淡。”宗白华先生如是说。

“有一晚,我做了一个梦。我和锺书一同散步,说说笑笑,走到了不知什么地方。太阳已经下山,黄昏薄暮,苍苍茫茫中,忽然锺书不见了。我四顾寻找,不见他的影踪。我喊他,没人应。”

杨绛《我们仨》开头提到了“黄昏薄暮”。若是单独看这一小段,只是一个苍苍茫茫的梦罢了。但联系杨绛先生那时女儿、丈夫相继离世(钱钟书先生1998年去世,此前一年,钱瑗已离开人世),这段梦境便真是有泣血之痛了。杨先生的口气越是平常淡然,读者的心就越是沉重悲伤。因为读者之心是连着作者之心的。作者若是把所有的痛苦都说出,心里的沉重便少了,读者反而觉得轻松。相反,作者咬牙不道出,读者不仅会为其坎坷而叹息,又会因为这份隐忍而唏嘘。痛是痛,隐忍则是痛中之痛。

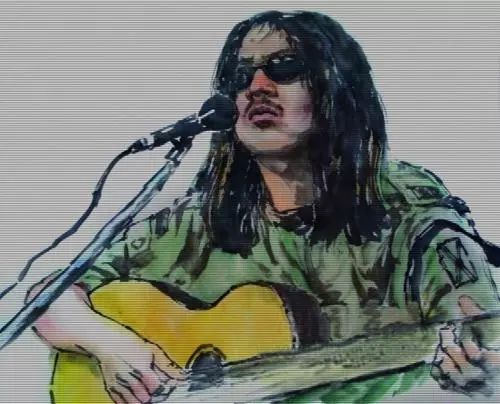

不过,现代社会是不喜欢悲痛的。向前看,而不是向内心寻求,是这个时代的习惯姿态。周云蓬在《不会说话的爱情》中继续唱道:

“日子快到头了/果子也熟透了/我们最后一次收割对方,从此仇深似海

期待更好的人到来/期待更美的人到来/期待我们往日的灵魂附体,它重新回来。”

“我们最后一次收割对方,从此仇深似海”“期待更好的人到来,期待更美的人到来”。这世俗的温暖来的迅速而猛烈,让我们好像读到海子的诗句:陌生人,我也祝你幸福。是的。现代的黄昏跟古代的黄昏一样让人忧伤,所不同的就是,爱人转眼也能变成是陌生人,于是忧伤也就变得更加奇特。既是痛苦,又是欢愉。爱不再是依附于他人,而只属于自己,那属于我们的“往日的灵魂”。

这种与欢乐夹杂的悲伤,不是周云蓬的独有。

“你看我,我看你,彼此相对沉默/我的心,在呼唤,夕阳已经沉落/夕阳中,你远去,拖着长长的身影/喂,请你慢走,我就要说”

这是崔健的歌《寂寞就象一团烈火》。当恋人在夕阳中远去,男孩叫住他,却并不是挽留,只是要说出他心目中的生活的真理:

“也许这就是生活,失去一切才是欢乐”

”“寂寞就象一团烈火,象这大地一样宽阔/燃烧着痛苦和欢乐/还有我这身上的枷锁”

就这样,黄昏不再是一个审美时空。或者说,它似乎还具有传统的审美意味,比如那个在夕阳下长长的身影,但转眼便被打破。时代的喧闹代替了往日的忧伤,离人忍受着痛苦,却如同啜饮美酒。因为失去固然痛苦,却让人得到自由。

虽然,黄昏以及它所带来的关于爱恋、依附、共处的这些心理需求,已经进入了我们内心的深层结构。但是,一旦人成为现代人,自由成为念兹在兹的目标,黄昏就不再是那个古典黄昏了。

1998年,崔健出版了一张与以往风格截然不同的专辑《无能的力量》,其中有一首歌《缓冲》:

“那天傍晚我从天上飞了下来/坐上一辆车回家那车速并不快”“我疲惫的眼睛扫着灰茫茫的外面/其实什么也没听着什么也没看见/我事后才知道当时我有那么一种/一种无名的神秘的说不出的伤感”

歌曲从一段京剧曲调开始,进入混乱的电子乐,就像是时代的变化。这里没有黄昏,只有傍晚。黄昏的古典意趣被驱逐出去,只是一段夹在白天和黑夜之间的昏沉时段,只留下“无名的神秘的说不出的伤感”。这种伤感也同样没有古典的美,而是一种难以言说、让人厌烦的“腻味”。

“我坚持了一个晚上沉默什么都没干/才发现了我挺喜欢这种有脾气的伤感/是因为我还能看见我的生活的态度/还能感到我的灵魂似乎还活着。”(《缓冲》)

“我的灵魂似乎还活着”,对于一个现代人而言,忧伤不是目的,而是路程,是通往自我灵魂的道路。就好像布鲁姆在《西方正典》中所说言:经典的全部意义在于使人善用自己的孤独,这一孤独的最终形式是一个人和自己死亡的相遇。孤独,是现代人被恩赐的宿命。这种宿命构造了一种新的美学。

小人物K

小人物K

低调:真球王的内涵

低调:真球王的内涵